When to PEG?

Nasogastric tube feeding is the preferred method during the first month post-stroke.

脳卒中はPEGの原疾患として最多のものです。

(Suzuki Yら、World J Gastroenterol 2010;16:5084-91)

今回は脳卒中患者におけるPEG(胃瘻)の話題です。

ASPEN(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition)のガイドラインでは4 週以上の経腸栄養の継続が将来も必要と思われる場合には PEGを行うことが推奨されていますが

(JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009;33:122-67)

では、いつを基準にこの4週を見込むのでしょうか?

発症(入院)直後? 1週間後? 1ヶ月後?

オーストラリアNational Stroke FoundationのClinical Guidelines for Stroke Management 2010では、FOOD trialの結果に基づき発症1ヶ月は経鼻経管栄養を継続することを勧めています。

FOOD trial (Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (FOOD): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005;365(9461):764-72.) は2005年に発表された多施設国際共同研究で、脳卒中の栄養法に関する有名なランダム化比較試験(RCT)なので御存知の方も多いと思いますが、

早期(発症1週間以内)PEGが行われた162人と早期にPEGを行わなかった159人が比較され、早期PEGは死亡+予後不良となる危険性を増加させるため勧められないという結論が得られました。

このRCTの結果を良く見てみると、半年後に補助栄養のためのチューブが残存している割合も早期PEG群で多い(22% vs. 14%, P=0.051)傾向にあるようでした。(Clinical Guidelines for Stroke Management 2010では「最初の1ヶ月経鼻経管栄養を行うと嚥下機能も回復」と書かれていますが、そこまでの効果はどうかな?)

Clinical Guidelines for Stroke Management 2010の有効性は以前に紹介したQASC trialで検証されていますので、

脳卒中患者の胃瘻造設は少なくとも発症1ヶ月は待ってから行うのが良さそうです。

ということは、発症1ヶ月の時点で、さらに4週以上の補助栄養が必要と思われる人たちがPEGの候補みたいです。

ちなみに、アメリカでは「5日間は待つが、明らかにPEGが必要なものについては待つ必要はない」のだそうです(Ken Uchino, Acute Stroke Care. second edition)。EBMの国にして、ことPEGに関してはevidenceは無視なのか?医療事情のせいなのか?医療側の事情で決めるべきことではないのでしょうが、、、

脳卒中の予後改善には、脳卒中そのものの病態の解明や治療法の開発が重要であることは言うまでもありませんが、それと同時に発症早期からの適切なケアが重要です。

SCU(stroke care unit)で行われる呼吸管理・栄養管理や早期離床に向けたリハビリ、

SU(stroke unit)が主体になるであろう早期退院に向けたクリティカルパスの活用、

はたまた、死因第4位である脳卒中における「良い看取りとは?」などなど、、

「脳卒中学」という病気や病因を主体とする学問や医学のあり方だけでは解決することができない、脳卒中患者をとりまく臨床上の様々な問題や社会的・倫理的問題を考えて行くうえで必要な「脳卒中ケア・脳卒中マネジメント」を考えていくブログです。

2012年7月14日土曜日

2012年6月26日火曜日

気管切開を行うタイミングは重要な臨床アウトカムに影響を及ぼさない

The timing of the tracheotomy did not significantly alter important clinical outcomes in critically ill patients.

気管切開を行うタイミングは?早め?それともゆっくりめ?

気管切開を行うタイミングは?早め?それともゆっくりめ?

Chest. 2011 Dec;140(6):1456-65. Epub 2011

Sep 22.

Wang F, Wu Y, Bo L, Lou J, Zhu J, Chen F, Li J, Deng X.

長期に人工呼吸管理が必要な重症患者さん(critically ill patients)には気管切開が行われます。いまどきは以前からの方法である外科的気管切開に替わって経皮的気管切開術(percutaneous dilatational tracheostomy, PDT)の方が主流なのでしょうか?

さて、今回紹介する論文は2011年にChestという雑誌に発表された気管切開を行うタイミングについてのレビューです。そもそもボクが若い頃(1990年代前半)には長期に挿管が必要と思われる場合には早期(挿管から1週間以内)に気管切開を行った方が良いと教科書に書かれており、事実そのように指導されましたが、その真偽のほどは?

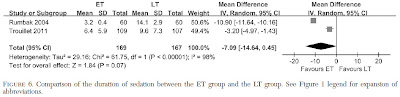

2002年~2011年に発表された7つのランダム化コントロール試験(RCT)のメタ解析で1044人が含まれています。基礎疾患は熱傷・頭部外傷・内科的疾患・心臓血管術後など様々です。脳卒中の患者さんがこの中にどの程度含まれているのかは分かりませんが、いずれにしてもICUに入院している重症の方々です。

早期群では挿管からおおむね7日以内に気管切開が、晩期群ではおおむね2週間以上遅らせて気管切開が行われています。気管切開の方法はそれぞれのRCTによって外科的、経皮的、どちらの方法でも行っているものなどバラバラです。(Table

1)

結果は、

短期死亡率に有意差なし(relative risk [RR], 0.86; 95% CI, 0.65-1.13; P=0.28)(Fig. 2)、長期死亡率にも有意差なし(RR, 0.84; 95% CI, 0.68-1.04;

P=0.10)(Fig. 4)、人工呼吸関連肺炎(ventilator-associated pneumonia,

VAP)の発症率にも有意差なし(RR, 0.94; 95% CI, 0.77-1.15; P=0.54)(Fig. 3)と各主要評価項目で早期気管切開と晩期気管切開で差はありませんでした。また、人工呼吸管理を要する日数・鎮静を要する日数・ICU入室期間・在院期間・合併症においても大差ありませんでした(鎮静を要する期間のみ早期気管切開群で有意に短縮)(Fig. 5-9)。

したがって、この論文の結論としては、「気管切開を行うタイミングは重要な臨床アウトカムに影響を及ぼさない。」ということでした。

ちなみにですが、2005年にBritish Medical Journal (BMJ)に発表されたメタ解析(

BMJ. 2005 May 28;330(7502):1243. Epub 2005 May 18. Systematic review and meta-analysis of studies of the timing of tracheostomy in adult patients undergoing artificial ventilation. Griffiths J, Barber VS, Morgan L, Young JD.)では早期気管切開の方が良いという結論であり、2012年のコクラン・レビュー(

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar

14;3:CD007271. Early versus late tracheostomy for critically ill patients. Gomes Silva BN, Andriolo RB, Saconato H, Atallah AN, Valente O)では現時点では分からないという結論のようです。

総括してみると、最近のRCTのデータからは、気管切開をいつやっても死亡率・肺炎発症率に大きな違いは無さそうです。

経験的には、気管切開された脳卒中患者さんに経口摂取訓練を行おうとすると、そこには多くの困難が待ち受けていることはみなさんも御存知のとおりであり、脳卒中患者における至適な気管切開のタイミングってどうなのでしょう?

ボクはできるだけ気管切開せずに粘る派です。

2012年5月20日日曜日

急性期脳卒中患者に対する予防的抗生剤投与は感染予防に有効である

Preventive antibiotics reduced the risk of infection in acute stroke.

急性期脳卒中患者に対する予防的抗生剤投与の有効性に関する論文の紹介です。

Arch Neurol. 2009 Sep;66(9):1076-81.

2005年〜2008年の間に発表された4つのRCTのメタ解析です。

年齢は17歳〜19歳以上、重症度はNIHSS>4-11またはmRS>3で、全426人中94%が脳梗塞です。

使用されている抗生剤は(発症24時間〜36時間以内に開始)、

1)Levofloxacin (クラビット)500mg/day 3日間

2)Minocycline (ミノマイシン)200mg/day 5日間

3)Moxifloxacin (アベロックス) 400mg/day 5日間

4)Mezlocillin (メズロシン)6g/day+ Sulbactam (スルバクタム)1g/day 4日間

4)の組み合わせは日本だとユナシンS (スルバクタム/アンピシリン)が最も近いイメージでしょうか。

結果は、

上段Aが感染、下段Bが死亡についてです。

感染症は抗生剤投与群において、コントロール(プラセボ)群と比較して優位に少ない(32/136 (23.5%) vs 53/139 (38.1%), OR=0.44 (95%CI, 0.23-0.86))という結果でした。

死亡については、両群間に優位差はありませんでした(10/210 (4.8%) vs 13/216 (6.0%), OR=0.63 (95%CI, 0.22-1.78))。

抗生剤投与による重篤な合併症はありませんでした。

急性期成人脳卒中患者に対する抗生剤の予防的投与は感染の合併を抑制するうえで有効のようです。感染症の中身が呼吸器系なのか尿路系なのかは不明です。

急性期脳卒中患者に対する予防的抗生剤投与の有効性に関する論文の紹介です。

Preventive antibiotics for infections in acute stroke: a systematic review and meta-analysis.

van de Beek D, Wijdicks EF, Vermeij FH, de Haan RJ, Prins JM, Spanjaard L, Dippel DW, Nederkoorn PJ.

Arch Neurol. 2009 Sep;66(9):1076-81.

2005年〜2008年の間に発表された4つのRCTのメタ解析です。

年齢は17歳〜19歳以上、重症度はNIHSS>4-11またはmRS>3で、全426人中94%が脳梗塞です。

使用されている抗生剤は(発症24時間〜36時間以内に開始)、

1)Levofloxacin (クラビット)500mg/day 3日間

2)Minocycline (ミノマイシン)200mg/day 5日間

3)Moxifloxacin (アベロックス) 400mg/day 5日間

4)Mezlocillin (メズロシン)6g/day+ Sulbactam (スルバクタム)1g/day 4日間

4)の組み合わせは日本だとユナシンS (スルバクタム/アンピシリン)が最も近いイメージでしょうか。

結果は、

上段Aが感染、下段Bが死亡についてです。

感染症は抗生剤投与群において、コントロール(プラセボ)群と比較して優位に少ない(32/136 (23.5%) vs 53/139 (38.1%), OR=0.44 (95%CI, 0.23-0.86))という結果でした。

死亡については、両群間に優位差はありませんでした(10/210 (4.8%) vs 13/216 (6.0%), OR=0.63 (95%CI, 0.22-1.78))。

抗生剤投与による重篤な合併症はありませんでした。

急性期成人脳卒中患者に対する抗生剤の予防的投与は感染の合併を抑制するうえで有効のようです。感染症の中身が呼吸器系なのか尿路系なのかは不明です。

2012年5月16日水曜日

急性期脳卒中患者に対する積極的な経口摂取訓練は肺炎の発症を減少させる

Interventions for dysphagia reduce the incidence of chest infection in patients with acute stroke.

肺炎に対する予防的抗生剤投与の話をとも思ったのですが、その前にこちら。

急性期脳卒中患者に対する積極的な経口摂取訓練は嚥下機能の改善に有効か?

一つだけRCTがあります。

肺炎に対する予防的抗生剤投与の話をとも思ったのですが、その前にこちら。

急性期脳卒中患者に対する積極的な経口摂取訓練は嚥下機能の改善に有効か?

一つだけRCTがあります。

Carnaby G, Hankey GJ, Pizzi J.

Lancet Neurol. 2006 Jan;5(1):31-7.

筆頭著者は有名なCarnaby(旧姓Mann)。今はアメリカにいますが、オーストラリア人で、研究が行われたのもオーストラリアの施設。やっぱりオーストラリア?

急性期脳卒中患者(大部分は脳梗塞)で嚥下障害のあるものに対する行動的介入の効果を見た単施設前向きランダム化比較試験。一次アウトカムは6ヶ月後の常食摂取と設定されていましたが、これにはコントロール群・介入群で優位差ありませんでした(表の第1列目。95%信頼区間が1をまたぐ。P値を計算してみるとP=0.065でした。)。

一方、肺炎発症(赤下線)については両群間に優位差があり、

急性期脳卒中患者に対する積極的な経口摂取訓練は肺炎の発症を減少させるようです。

ちなみに、手前味噌ですが、ボクの施設における後ろ向きの検討でも、急性期脳出血患者における発症当初からの積極的な口腔ケアと早期からの経口摂取開始は肺炎の発症を減少させるようです。

「あわてて食べさせるのは危ない!」というのはどうやら間違いのようで、「急いで食べるための介入を始めなければ危ない!」ようです。

2012年5月14日月曜日

急性期脳卒中における口腔ケアは有効か?

脳卒中後には高い確立で肺炎を合併することは良く知られており、肺炎発症予防に有効であるとされている介入法や薬剤がこれまでに示されてきています。

Watando A, Ebihara S, Ebihara T, Okazaki T, Takahashi H, Asada M, Sasaki H. Daily Oral Care and Cough Reflex Sensitivity in Elderly Nursing Home Patients. Chest. 2004;126(4):1066-1070.

ざっと取り上げてみても上記のとおり。

このほとんどが日本発であるところも興味深いところですが、では、急性期脳卒中に対する口腔ケアの有用性は?

過去の調査ではNursing home patients(慢性期患者)が対象となったものはありますが、急性期脳卒中患者を対象としたものはなく、現時点では「不明」です。

「エビデンスがないからやらない」ということではないのですが、、

現在、急性期脳卒中患者の肺炎(感染)予防に有効とされているのは抗生剤の予防的投与のみのようです。

次回のテーマは急性期脳卒中における抗生剤の予防的投与に関してです。

1)口腔ケア

Yoshino A, Ebihara T, Ebihara S, Fuji H, Sasaki H. Daily Oral Care and Risk Factors for Pneumonia Among Elderly Nursing Home Patients. JAMA. 2001;286(18):2235-2236. Watando A, Ebihara S, Ebihara T, Okazaki T, Takahashi H, Asada M, Sasaki H. Daily Oral Care and Cough Reflex Sensitivity in Elderly Nursing Home Patients. Chest. 2004;126(4):1066-1070.

2)抗生剤の予防的投与

van de Beek D et al, Preventive antibiotics for infections in acute stroke: a systematic review and meta-analysis. Arch Neurol. 2009 Sep;66(9):1076-81.

3)ACE阻害剤

4)塩酸アマンタジン(シンメトレル)

5)シロスタゾール(プレタール)

6)半夏厚朴湯

7)クエン酸モサプリド(ガスモチン)

ざっと取り上げてみても上記のとおり。

このほとんどが日本発であるところも興味深いところですが、では、急性期脳卒中に対する口腔ケアの有用性は?

過去の調査ではNursing home patients(慢性期患者)が対象となったものはありますが、急性期脳卒中患者を対象としたものはなく、現時点では「不明」です。

「エビデンスがないからやらない」ということではないのですが、、

現在、急性期脳卒中患者の肺炎(感染)予防に有効とされているのは抗生剤の予防的投与のみのようです。

次回のテーマは急性期脳卒中における抗生剤の予防的投与に関してです。

2012年5月9日水曜日

Quality in Acute Stroke Care(QASC Trial)

Implementation of evidence-based treatment protocols to manage fever, hyperglycaemia, and swallowing dysfunction in acute stroke (QASC): a cluster randomised controlled trial

Middleton S, McElduff P, Ward J, Grimshaw JM, Dale S, D'Este C, Drury P, Griffiths R, Cheung NW, Quinn C, Evans M, Cadilhac D, Levi C; QASC Trialists Group.

Lancet. 2011 Nov 12;378(9804):1699-706. Epub 2011 Oct 11.

昨年のLancetに発表された、急性期の脳卒中専門病棟の患者を対象に入院90日後の転帰を単盲検クラスター無作為化比較試験で評価したオーストラリア発の論文の紹介です。発熱・血糖・嚥下障害の管理に関する科学的根拠に基づく治療プロトコルを事前配布した介入群(10施設)では、既存ガイドラインのみを配布した対照群(9施設)に比べ、患者が90日後に死亡または要介護(mRS≥2)となる割合が有意に低かったという結果です。

治療プロトコルは発熱・血糖・嚥下障害に関するオーストラリアのガイドライン(National Stroke Foundation. Clinical guidelines for stroke management 2010. Victoria: NSF, 2010.)や、以下に示すものです。

・4時間おきの体温測定(72時間まで)、37.5℃以上でアセトアミノフェン投与。

・入院時採血で血糖測定、入院後は1-6時間おきの簡易血糖測定(72時間まで)、

血糖値に応じてインスリン投与。

・発症24時間以内に、訓練を受けたナースによる嚥下スクリーニング。

スクリーニングテスト不合格→専門的評価目的にST紹介。

発熱・血糖・嚥下障害に対するケアが看護師主導で行われています。

・入院時採血で血糖測定、入院後は1-6時間おきの簡易血糖測定(72時間まで)、

血糖値に応じてインスリン投与。

・発症24時間以内に、訓練を受けたナースによる嚥下スクリーニング。

スクリーニングテスト不合格→専門的評価目的にST紹介。

発熱・血糖・嚥下障害に対するケアが看護師主導で行われています。

2012年5月1日火曜日

Acute Stroke Care(急性期脳卒中ケア)

脳卒中の予後改善には、脳卒中そのものの病態の解明や治療

ボクは脳血管内治療医なのですが、これまでの興味の中心は脳動脈瘤をどうやって上手にコイルで詰めるか、とか、閉塞した血管をどうやってうまく再開通させるかのみにとどまらず、そうやって治療を受けた患者さんたちが、治療の後にどれくらい楽に入院生活を送れるか、とか、どれくらい後遺症を少なくすることができるかということでした。(欲張り?)

その延長線上にあるのが昔から色んな病院でせっせとやってきた急性期(発症当初)から行う嚥下機能評価・経口摂取訓練なのですが、患者さんの立場にたってみれば、重症脳卒中後に命が助かったなら(助かってしまったら?)、その次はせめて意思疎通ができてゴハンが食べられるくらいにはなりたいんじゃないかなという思いがあるからです。ただ、ボクらがこれまでやってきた呼吸器感染に対する対策(誤嚥性肺炎対策)や嚥下訓練は、必ずしも呼吸器内科医が行う肺炎の治療ではないし、リハビリテーション医が行う嚥下リハとも少し異なっているようです。

そのようなわけで、

自分がこれまで興味を

少なくとも脳卒中そのものの本質的な治療だけではないし、

呼吸ケアだけでもないし、

嚥下リハビリテーションともちょっと違う、

栄養管理やクリパスにも興味あるし、、、

そこで浮かんできたのが「Acute Stroke Care」という言葉です。

Acute Stroke Care とは、救命病棟で行われているCritical Careの脳卒中版のイメージに近いと思います。でもSCU(stroke care unit)に入院する重症者

これらは、これまでの「脳卒中学」ではカバーできない領域なのではないかと思います。

今時の世間の流行は高齢化社会に向けた在宅医療・慢性期

SCU(stroke care unit)で行われる呼吸管理・栄養管理や早期離床に向けたリハビリ、

SU(stroke unit)が主体になるであろう早期退院に向けたクリティカルパスの

はたまた、脳卒中後の「良い看取りとは?」などなど、、

「脳卒中学」という病気や病因を主体とする学問や医学のあり方だけでは解決することができない、脳卒中患者をとりまく臨床上の様々な問題や社会的・倫理的問題を考えて行くうえで「脳卒中ケア学」みたいなのがこれからは必要なのではないかと思います。より良い脳卒中医療を目指して、みんなで意見交換していきましょう。

知り合

ボクは脳血管内治療医なのですが、これまでの興味の中心は脳動脈瘤をどうやって上手にコイルで詰めるか、とか、閉塞した血管をどうやってうまく再開通させるかのみにとどまらず、そうやって治療を受けた患者さんたちが、治療の後にどれくらい楽に入院生活を送れるか、とか、どれくらい後遺症を少なくすることができるかということでした。(欲張り?)

その延長線上にあるのが昔から色んな病院でせっせとやってきた急性期(発症当初)から行う嚥下機能評価・経口摂取訓練なのですが、患者さんの立場にたってみれば、重症脳卒中後に命が助かったなら(助かってしまったら?)、その次はせめて意思疎通ができてゴハンが食べられるくらいにはなりたいんじゃないかなという思いがあるからです。ただ、ボクらがこれまでやってきた呼吸器感染に対する対策(誤嚥性肺炎対策)や嚥下訓練は、必ずしも呼吸器内科医が行う肺炎の治療ではないし、リハビリテーション医が行う嚥下リハとも少し異なっているようです。

そのようなわけで、

自分がこれまで興味を

少なくとも脳卒中そのものの本質的な治療だけではないし、

呼吸ケアだけでもないし、

嚥下リハビリテーションともちょっと違う、

栄養管理やクリパスにも興味あるし、、、

そこで浮かんできたのが「Acute Stroke Care」という言葉です。

Acute Stroke Care とは、救命病棟で行われているCritical Careの脳卒中版のイメージに近いと思います。でもSCU(stroke care unit)に入院する重症者

これらは、これまでの「脳卒中学」ではカバーできない領域なのではないかと思います。

今時の世間の流行は高齢化社会に向けた在宅医療・慢性期

SCU(stroke care unit)で行われる呼吸管理・栄養管理や早期離床に向けたリハビリ、

SU(stroke unit)が主体になるであろう早期退院に向けたクリティカルパスの

はたまた、脳卒中後の「良い看取りとは?」などなど、、

「脳卒中学」という病気や病因を主体とする学問や医学のあり方だけでは解決することができない、脳卒中患者をとりまく臨床上の様々な問題や社会的・倫理的問題を考えて行くうえで「脳卒中ケア学」みたいなのがこれからは必要なのではないかと思います。より良い脳卒中医療を目指して、みんなで意見交換していきましょう。

知り合

登録:

コメント (Atom)